|

毎日の中で出会ういろいろなことを徒然なるままに…♪

|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

いろいろな事情で、金沢での法事の前の日があいたので、那谷寺を訪れることにしました。

どうしようか、と迷っている時、たいていどこかへ導かれていきます。誰に勧められたわけでもなし、ポンと目の前に現れたこのお寺。行きたいと思ったら、それは今私が行くべき場所なのかもしれません。

金沢から車で1時間ちょっと。小松空港を通り過ぎて山の中に入っていく感じ。さすがに大きなお寺だけあって、朝からたくさんの人。

看板からもわかる通り、広いんです。古くから信仰の深い白山が那谷寺を抱くようにそびえたっています。

白山の神が十一面観音と同じ神であることを感得した「越の大徳(たいとこ)」とよばれ、多くの人々の崇敬を集めた名僧・泰澄法師が養老元年(717年)霊夢に現れた千手観音の姿を彫って岩窟内に安置しました。法師は「自生山 岩屋寺」と名付け、寺は法師を慕う人々や白山修験者たちによって栄えました。

平安時代中期の寛和2年(986年)花山法皇が、岩窟内で光り輝く観音三十三身の姿を感じられ、「私が求めている観音霊場三十三カ所はすべてこの山にある」と言われて、西国三十三カ所の第1番・那智山の「那」と、第33番・谷汲山の「谷」をとって「那谷寺」と改められたと言われています。

中世に入った南北朝時代には、足利尊氏側の軍勢が寺を摂取して城塞とし、新田義貞側がこれを陥れ、一山堂宇ことごとく灰燼に帰するという悲劇が起こったことや、一向宗に近づく僧や信者が続出して次第に勢力を弱めました。しかし、一部の修験者たちによって命懸けで寺を護持されたと言います。

江戸時代になると、第3代加賀藩主・前田利常公が寛永17年(1640年)後水尾院の命を受けて、名工・山上善右衛門らに岩窟内本殿、拝殿、唐門、三重塔、護摩堂、鐘楼、書院などを造らせます。利常公自らが書院に住み、庭園は現在、国指定重要文化財および国指定名勝となっています。

元禄2年(1689年)には「奥の細道」道中の松尾芭蕉もここを訪れています。

ここから入って行きます。

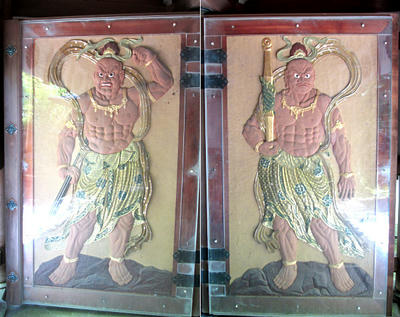

扉の内側には大きな金剛力士。

ところどころに立つ可愛いお地蔵さん。

金堂は平成二年に六百五十年ぶりに再建。総桧造りにて鎌倉時代和様建築様式、本尊丈六の十一面千手観音を始め、白山曼荼羅、秦澄神融禅師、中興の祖花山法皇を安置。壁面は郷土が生んだ代表作家による作品で飾られています。

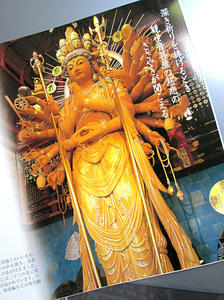

奥には巨大な十一面千手観音が。

古さはありませんが、そのかわりに吸い込まれるような神々しさがありました。

デザイン的にはすごく好きです。

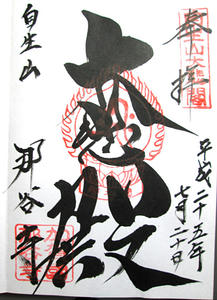

早速ここで御朱印をいただきました。

入り口で一般拝観料+200円で、利常公縁の書院と庭園を拝観することができます。

利常公の籠。さすがにきらびやかで美しい。

しかし、昔の人は小さかったんでしょうねぇ。結構小さいので長時間乗るのは辛そうです。

庭園には石像がたくさんあるのですが、和風ではありません。北西隅に利常公愛用の茶室、如是庵があります。

こういう洞窟を見るとわくわくします。

数百年を経た杉椿の樹林の参道。両側に並ぶ石燈篭は江戸期に寄進されたものです。杉並木は小松より那谷寺にいたる御幸街道杉の一部で、寛永年間に加賀藩主前田利常公が植樹したものです。

静かで清々しい空気の中を歩いていると、ついタイムスリップしてしまいます。

奇岩霊石がそそりたち、その下の蓮池には巨大な鯉がたくさんいます。ここは、その昔海底噴火の跡と伝えられています。

向かい側にある白山妙理大権現を祠る鎮守堂からの美しい眺め。

実は、あまりにのんびりとしていたので、ここに来た時には太陽はすっかり真上に。

写真で見えるかどうかわかりませんが、岩を削り取った階段が続いていて、上の岩窟まで登ることができます。もちろん、手すりなし、足を踏み外せば池に直行。

暑いし無謀か…とも思いましたが、当然登りましたとも。

汗だくで到着した一番上の岩窟。中はとても涼しい風が吹いていました。ここでちょっとひと休み。

これが上からの景色です。黒い大きな鯉の影が、まるで口を開けて待ち受けているような錯覚に…。笑

本殿への門。

門を入った左側の不動明王。私の守り神なので見逃しませんよ。

ここで手を清め、つけていた天然石にもパワーをもらいました。

本殿。観世音菩薩の慈眼視衆生の大慈悲心の御誓願により大悲閣と呼ばれています。本殿岩窟前の一大岩壁に寄って建てられおり、四棟舞台造り、四方欄間浮彫りで、鹿、鳳凰、鶴、松、竹、梅、橘、紅葉等花鳥が配されています。本殿自体は岩窟内に構築され、中に厨子があり、ともに支那及び南洋材をもってつくられています。内に那谷寺御本尊千手観世音菩薩を安置してあります。

しかし、特徴があるだけでなく、彫りも精巧で威厳すら感じます。

この他にもたくさん見るべき建物があるのですが、今日はここまで。

また季節の良い時に訪れたいと思います。さぞかし岩窟の景色はきれいでしょうね。

ここに来てから、尻尾が群青色に透き通ったとても美しいイモリに出会いました。それを皮切りに、イモリが二匹、ヘビ二匹とご対面。ようやくとらえた最後のヘビです。

こういう場所で会うと、歓迎されているような気持ちになります。

最近気づいたんですが、実はイモリ、ヤモリ大好きかも。

それはさておいて、ここに導かれたのには何か意味があるはず。

今はわかりませんが、きっとそのうち…。

どうしようか、と迷っている時、たいていどこかへ導かれていきます。誰に勧められたわけでもなし、ポンと目の前に現れたこのお寺。行きたいと思ったら、それは今私が行くべき場所なのかもしれません。

金沢から車で1時間ちょっと。小松空港を通り過ぎて山の中に入っていく感じ。さすがに大きなお寺だけあって、朝からたくさんの人。

看板からもわかる通り、広いんです。古くから信仰の深い白山が那谷寺を抱くようにそびえたっています。

白山の神が十一面観音と同じ神であることを感得した「越の大徳(たいとこ)」とよばれ、多くの人々の崇敬を集めた名僧・泰澄法師が養老元年(717年)霊夢に現れた千手観音の姿を彫って岩窟内に安置しました。法師は「自生山 岩屋寺」と名付け、寺は法師を慕う人々や白山修験者たちによって栄えました。

平安時代中期の寛和2年(986年)花山法皇が、岩窟内で光り輝く観音三十三身の姿を感じられ、「私が求めている観音霊場三十三カ所はすべてこの山にある」と言われて、西国三十三カ所の第1番・那智山の「那」と、第33番・谷汲山の「谷」をとって「那谷寺」と改められたと言われています。

中世に入った南北朝時代には、足利尊氏側の軍勢が寺を摂取して城塞とし、新田義貞側がこれを陥れ、一山堂宇ことごとく灰燼に帰するという悲劇が起こったことや、一向宗に近づく僧や信者が続出して次第に勢力を弱めました。しかし、一部の修験者たちによって命懸けで寺を護持されたと言います。

江戸時代になると、第3代加賀藩主・前田利常公が寛永17年(1640年)後水尾院の命を受けて、名工・山上善右衛門らに岩窟内本殿、拝殿、唐門、三重塔、護摩堂、鐘楼、書院などを造らせます。利常公自らが書院に住み、庭園は現在、国指定重要文化財および国指定名勝となっています。

元禄2年(1689年)には「奥の細道」道中の松尾芭蕉もここを訪れています。

ここから入って行きます。

扉の内側には大きな金剛力士。

ところどころに立つ可愛いお地蔵さん。

金堂は平成二年に六百五十年ぶりに再建。総桧造りにて鎌倉時代和様建築様式、本尊丈六の十一面千手観音を始め、白山曼荼羅、秦澄神融禅師、中興の祖花山法皇を安置。壁面は郷土が生んだ代表作家による作品で飾られています。

奥には巨大な十一面千手観音が。

古さはありませんが、そのかわりに吸い込まれるような神々しさがありました。

デザイン的にはすごく好きです。

早速ここで御朱印をいただきました。

入り口で一般拝観料+200円で、利常公縁の書院と庭園を拝観することができます。

利常公の籠。さすがにきらびやかで美しい。

しかし、昔の人は小さかったんでしょうねぇ。結構小さいので長時間乗るのは辛そうです。

庭園には石像がたくさんあるのですが、和風ではありません。北西隅に利常公愛用の茶室、如是庵があります。

こういう洞窟を見るとわくわくします。

数百年を経た杉椿の樹林の参道。両側に並ぶ石燈篭は江戸期に寄進されたものです。杉並木は小松より那谷寺にいたる御幸街道杉の一部で、寛永年間に加賀藩主前田利常公が植樹したものです。

静かで清々しい空気の中を歩いていると、ついタイムスリップしてしまいます。

奇岩霊石がそそりたち、その下の蓮池には巨大な鯉がたくさんいます。ここは、その昔海底噴火の跡と伝えられています。

向かい側にある白山妙理大権現を祠る鎮守堂からの美しい眺め。

実は、あまりにのんびりとしていたので、ここに来た時には太陽はすっかり真上に。

写真で見えるかどうかわかりませんが、岩を削り取った階段が続いていて、上の岩窟まで登ることができます。もちろん、手すりなし、足を踏み外せば池に直行。

暑いし無謀か…とも思いましたが、当然登りましたとも。

汗だくで到着した一番上の岩窟。中はとても涼しい風が吹いていました。ここでちょっとひと休み。

これが上からの景色です。黒い大きな鯉の影が、まるで口を開けて待ち受けているような錯覚に…。笑

本殿への門。

門を入った左側の不動明王。私の守り神なので見逃しませんよ。

ここで手を清め、つけていた天然石にもパワーをもらいました。

本殿。観世音菩薩の慈眼視衆生の大慈悲心の御誓願により大悲閣と呼ばれています。本殿岩窟前の一大岩壁に寄って建てられおり、四棟舞台造り、四方欄間浮彫りで、鹿、鳳凰、鶴、松、竹、梅、橘、紅葉等花鳥が配されています。本殿自体は岩窟内に構築され、中に厨子があり、ともに支那及び南洋材をもってつくられています。内に那谷寺御本尊千手観世音菩薩を安置してあります。

しかし、特徴があるだけでなく、彫りも精巧で威厳すら感じます。

この他にもたくさん見るべき建物があるのですが、今日はここまで。

また季節の良い時に訪れたいと思います。さぞかし岩窟の景色はきれいでしょうね。

ここに来てから、尻尾が群青色に透き通ったとても美しいイモリに出会いました。それを皮切りに、イモリが二匹、ヘビ二匹とご対面。ようやくとらえた最後のヘビです。

こういう場所で会うと、歓迎されているような気持ちになります。

最近気づいたんですが、実はイモリ、ヤモリ大好きかも。

それはさておいて、ここに導かれたのには何か意味があるはず。

今はわかりませんが、きっとそのうち…。

PR

もともと天然石に興味をもったのは、ある日とても気になる石があり、我慢できずに手に入れた後日、石の持つ意味を調べたところ、当時私に必要だったとわかったことからでした。

それは私の好みの色でもなかったので、それからはしまいこんでしまいました。

石の持つパワーは本当に不思議です。豊富な色や形などに惹かれますが、実は私たちが選ぶのではなく、石が私たちを選んでいるのではないか、と思うようになりました。

パワーストーンが欲しい、とても気になる石を見つけた。そんな時、人生の中で本当にその石を必要としているのかもしれません。

そういうわけで、これは!と思ったら、とても高価なものを除いて、なるべく手に入れることにしています。

常時、傍にいて欲しいのは、水晶、ラピスラズリ、翡翠。石ではありませんが、神聖な実や木もブレスに必ず入れています。小さいですが、貴重なヒマラヤのエベレスト産の水晶はやはりパワーがすごい。

最近、新しく仲間入りをしたものを紹介します。

一見、普通の石のように見えますが、割って開くと素晴らしい水晶が♪

産地はインド、デカン高原があるマディヤ・プラデーシュ州。古くからこの石は不思議なものと珍重され、ただの石に見えるけれども、中にクリスタルが入っていることから神様が中に入っていると言われてきたそうです。

アズール(青)とマーレ(海)からとられたアズマーという石です。

カオリナイト、クォーツ、その他の微量元素が混ざっていて、水のエレメントと強く共鳴します。怒りや憎しみ、恐れ、ストレスを、神聖さ、喜び、確信と愛へと変化させる効果だけでなく、強い波動は透視能力やテレパシー的な感応力、視覚力などの幅を拡げます。この石は内観とコミュニケーションの石なんです。また、慈悲の石でもあり、他者に対する共感や配慮を持つ能力を高めます。アーススピリットとしての役割もあり、地球の惑星意識との協調をもたらします。水のエレメントとして働くことによって、海の生物たち、特にイルカたちとのつながりを強めます。

ラリマーも大好きですが、美しいブルーにはとても深いものを感じます。

初めて手にとって「来てくれてありがとう」と伝えた時、とても強い波動が返ってきました。

これは、アゼツライトの超活性化させたエッセンスです。

エネルギーをアーカンソー州の聖なる湧き水を用いて、その エネルギーを水に転写したものだそうです。

身体に吹きかけてパワーをもらったり、お風呂に入れたりして使用するほか、他の石に使用することでそれを超活性化させることができるそうです。

アゼツライトは昨今、高次元エネルギーを持つと言われて人気の天然石ですが、探してみたら、何年か前からちゃんと他の石たちと一緒にありました。笑

他の石をも活性化してくれる、というのは便利ですね。

それは私の好みの色でもなかったので、それからはしまいこんでしまいました。

石の持つパワーは本当に不思議です。豊富な色や形などに惹かれますが、実は私たちが選ぶのではなく、石が私たちを選んでいるのではないか、と思うようになりました。

パワーストーンが欲しい、とても気になる石を見つけた。そんな時、人生の中で本当にその石を必要としているのかもしれません。

そういうわけで、これは!と思ったら、とても高価なものを除いて、なるべく手に入れることにしています。

常時、傍にいて欲しいのは、水晶、ラピスラズリ、翡翠。石ではありませんが、神聖な実や木もブレスに必ず入れています。小さいですが、貴重なヒマラヤのエベレスト産の水晶はやはりパワーがすごい。

最近、新しく仲間入りをしたものを紹介します。

一見、普通の石のように見えますが、割って開くと素晴らしい水晶が♪

産地はインド、デカン高原があるマディヤ・プラデーシュ州。古くからこの石は不思議なものと珍重され、ただの石に見えるけれども、中にクリスタルが入っていることから神様が中に入っていると言われてきたそうです。

アズール(青)とマーレ(海)からとられたアズマーという石です。

カオリナイト、クォーツ、その他の微量元素が混ざっていて、水のエレメントと強く共鳴します。怒りや憎しみ、恐れ、ストレスを、神聖さ、喜び、確信と愛へと変化させる効果だけでなく、強い波動は透視能力やテレパシー的な感応力、視覚力などの幅を拡げます。この石は内観とコミュニケーションの石なんです。また、慈悲の石でもあり、他者に対する共感や配慮を持つ能力を高めます。アーススピリットとしての役割もあり、地球の惑星意識との協調をもたらします。水のエレメントとして働くことによって、海の生物たち、特にイルカたちとのつながりを強めます。

ラリマーも大好きですが、美しいブルーにはとても深いものを感じます。

初めて手にとって「来てくれてありがとう」と伝えた時、とても強い波動が返ってきました。

これは、アゼツライトの超活性化させたエッセンスです。

エネルギーをアーカンソー州の聖なる湧き水を用いて、その エネルギーを水に転写したものだそうです。

身体に吹きかけてパワーをもらったり、お風呂に入れたりして使用するほか、他の石に使用することでそれを超活性化させることができるそうです。

アゼツライトは昨今、高次元エネルギーを持つと言われて人気の天然石ですが、探してみたら、何年か前からちゃんと他の石たちと一緒にありました。笑

他の石をも活性化してくれる、というのは便利ですね。

少し高い丘、大仏山に聳え立つパゴダ。

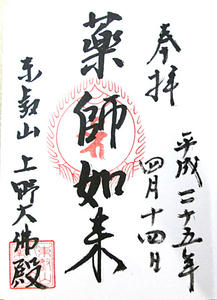

昭和42年に建てられたもので、中には薬師如来、左側に月光菩薩、右側に日光菩薩を安置してあります。この薬師三尊像は、江戸末期まで東照宮境内にあった薬師堂のご本尊で、明治初期の神仏分離令によって寛永寺に移され、パゴダの本尊として迎えられたそうです。

薬師如来絵馬に願意と名前を書き、合掌にそれをはさんで、正面で一礼、時計まわりに真言を七回唱えながらパゴダのまわりを一周したら、絵馬掛けにかけて祈願終了。当病平癒(心と身の病いを治す)祈願成就のお参りです。

パゴダの隣りには、こんな大仏さま。

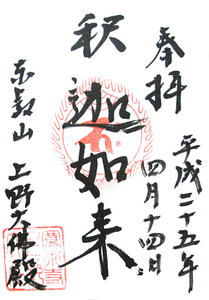

寛永八年(1631)に造立した二メートル八十センチ前後の釈迦如来像は、正保四年(1647)の地震により倒壊。

明暦~万治年間(1655~1660)には、江戸市民からの浄財によって三メートル六十センチをこえる青銅製の堂々たる釈迦如来座像を造立。その後、十一年(1698)、風雨から覆うための仏殿を建立。天保十二年(1841)の火事によって大仏・仏殿ともに被害を受けたが、一年半後の天保十四年には、大仏は修復され、幕府が仏殿を再建。さらに、安政二年(1855)の大地震では大仏の頭部が倒壊したものの、間もなく修復。 しかし、上野公園開設の際に仏殿が取り壊され、大正十二年の関東大震災では大仏の頭部が落下、さらに第二次世界大戦における金属提出令により大仏の体・脚部を国に提出したため、面部のみが寛永寺に遭った。

…ということで、現在はお顔のみ。

いやいや、お顔を見ていると波乱万丈を潜り抜けてきたというのに、なんと穏やかなんでしょう。

お顔だけになって、もうこれ以上落ちないということから、合格祈願にもなっています。

いつの日か、また凛々しいお姿を見られる日が来るのでしょうか。

今回最後は、不忍池の真ん中にある弁天堂。

池の中之島に、天海大僧正が琵琶湖の竹生島の宝厳寺の弁才天を勧請して建立したのが、寛永寺不忍池弁天堂。祀られているのは、七福神の一人である弁財天。「福・徳・智恵・財宝」を与えてくれる神様として信仰されています。

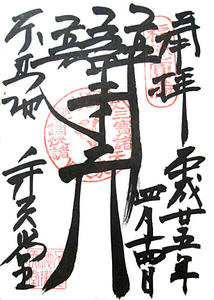

御朱印。

さてさて、ここまで来て、私たちのお腹はグーグーと音を立て始めました。

弁天堂のまわりには屋台がいっぱい。

しかし、一番初めに目に入ったのがこれ。

え?喜多方ラーメンバーガー?

うーん、怪しげではあるけれど、ラーメン好きとしては、ちょっと見過ごせません。

予想を見事に裏切ってくれました。カリカリに焼いたラーメン、もやし、しなちく、ネギ、ハムなど、ちゃんと具があって、おまけにスープが入っているんですよ。

これが、結構美味しい。スープを飲むのには、ちょっと手こずりましたが。

他の人も恐る恐る買っていました。笑

時々飛んでいる白い鳥、あれはなに?

屋台のおばちゃんに聞いたところ、海鳥だそうです。これがかなり獰猛で、カラスや鳩は追っ払っちゃうんだそう。いくつも海鮮の屋台がありましたが、やっぱり油断をすると持っていかれるんだそうです。

裏を覗くと、戦利品を食べている最中でした。

公園ということもあって、ゴブリンたちも連れていきました。

もちろん、ネフティーの愛車も一緒です。3人で交替でお参りしている間、2匹は誰かと外で待っているのですが、たくさんの人たちが声を掛けてくれたり、写真を撮ってくれました。

やはり犬がこんなものに乗っているのはまだ珍しいらしく、すれ違う人が「えっ?」と言って振り返ったりしていきましたが、ネフティーは人間でいえば、もう80歳ですからね。

でも、元気いっぱいなナイルも、実は半年しか違わない年。仙人アヌビーの血を引いたスーパーばあちゃん♪

不忍池のほとりにて。

たくさん歩いたのに全然疲れない。これって、お参りのご利益ですね。

この後はゴブリンたちを家で寝かしつけて、三人で飲みに行きました。そこで、本当に美味しい、滅多に手入らない日本酒にありつくことができました。

これもご利益です。

上野恩賜公園はものすごいパワーの集結しているところです。今回は全部まわることができませんでしたので、何回かに分けて、また来たいと思います。

今度は平日がいいなあ~♪

昭和42年に建てられたもので、中には薬師如来、左側に月光菩薩、右側に日光菩薩を安置してあります。この薬師三尊像は、江戸末期まで東照宮境内にあった薬師堂のご本尊で、明治初期の神仏分離令によって寛永寺に移され、パゴダの本尊として迎えられたそうです。

薬師如来絵馬に願意と名前を書き、合掌にそれをはさんで、正面で一礼、時計まわりに真言を七回唱えながらパゴダのまわりを一周したら、絵馬掛けにかけて祈願終了。当病平癒(心と身の病いを治す)祈願成就のお参りです。

パゴダの隣りには、こんな大仏さま。

寛永八年(1631)に造立した二メートル八十センチ前後の釈迦如来像は、正保四年(1647)の地震により倒壊。

明暦~万治年間(1655~1660)には、江戸市民からの浄財によって三メートル六十センチをこえる青銅製の堂々たる釈迦如来座像を造立。その後、十一年(1698)、風雨から覆うための仏殿を建立。天保十二年(1841)の火事によって大仏・仏殿ともに被害を受けたが、一年半後の天保十四年には、大仏は修復され、幕府が仏殿を再建。さらに、安政二年(1855)の大地震では大仏の頭部が倒壊したものの、間もなく修復。 しかし、上野公園開設の際に仏殿が取り壊され、大正十二年の関東大震災では大仏の頭部が落下、さらに第二次世界大戦における金属提出令により大仏の体・脚部を国に提出したため、面部のみが寛永寺に遭った。

…ということで、現在はお顔のみ。

いやいや、お顔を見ていると波乱万丈を潜り抜けてきたというのに、なんと穏やかなんでしょう。

お顔だけになって、もうこれ以上落ちないということから、合格祈願にもなっています。

いつの日か、また凛々しいお姿を見られる日が来るのでしょうか。

今回最後は、不忍池の真ん中にある弁天堂。

池の中之島に、天海大僧正が琵琶湖の竹生島の宝厳寺の弁才天を勧請して建立したのが、寛永寺不忍池弁天堂。祀られているのは、七福神の一人である弁財天。「福・徳・智恵・財宝」を与えてくれる神様として信仰されています。

御朱印。

さてさて、ここまで来て、私たちのお腹はグーグーと音を立て始めました。

弁天堂のまわりには屋台がいっぱい。

しかし、一番初めに目に入ったのがこれ。

え?喜多方ラーメンバーガー?

うーん、怪しげではあるけれど、ラーメン好きとしては、ちょっと見過ごせません。

予想を見事に裏切ってくれました。カリカリに焼いたラーメン、もやし、しなちく、ネギ、ハムなど、ちゃんと具があって、おまけにスープが入っているんですよ。

これが、結構美味しい。スープを飲むのには、ちょっと手こずりましたが。

他の人も恐る恐る買っていました。笑

時々飛んでいる白い鳥、あれはなに?

屋台のおばちゃんに聞いたところ、海鳥だそうです。これがかなり獰猛で、カラスや鳩は追っ払っちゃうんだそう。いくつも海鮮の屋台がありましたが、やっぱり油断をすると持っていかれるんだそうです。

裏を覗くと、戦利品を食べている最中でした。

公園ということもあって、ゴブリンたちも連れていきました。

もちろん、ネフティーの愛車も一緒です。3人で交替でお参りしている間、2匹は誰かと外で待っているのですが、たくさんの人たちが声を掛けてくれたり、写真を撮ってくれました。

やはり犬がこんなものに乗っているのはまだ珍しいらしく、すれ違う人が「えっ?」と言って振り返ったりしていきましたが、ネフティーは人間でいえば、もう80歳ですからね。

でも、元気いっぱいなナイルも、実は半年しか違わない年。仙人アヌビーの血を引いたスーパーばあちゃん♪

不忍池のほとりにて。

たくさん歩いたのに全然疲れない。これって、お参りのご利益ですね。

この後はゴブリンたちを家で寝かしつけて、三人で飲みに行きました。そこで、本当に美味しい、滅多に手入らない日本酒にありつくことができました。

これもご利益です。

上野恩賜公園はものすごいパワーの集結しているところです。今回は全部まわることができませんでしたので、何回かに分けて、また来たいと思います。

今度は平日がいいなあ~♪

お次は、二、三年前から来たい来たいと思っていたところです。

花園稲荷神社。

朱色の鳥居が並ぶ階段を降りていきます。

ですが、その前に上の写真ではちょうど隠れてしまっている狛犬さんがすごく可愛いんです。

どうです? むちゃくちゃ愛嬌がありますよね。

階段を降りると、こじんまりとした本堂があるので、そこでお参り。

後ろを振り返ると素敵な参道。

私の来たかったところはその中ほどにある穴稲荷。

今でも旧社殿に石窟が残っています。上野山に寛永寺が建てられるとき、ここに棲む狐たちの住処が無くなるのを憐れみ、社を建てて祀ったのが始まりといわれています。

これが入り口です。

中は暗いだけでなく、とても涼しかったです。

昔、秋山さんが、ここはすごいパワーがあると言っておられましたが、たしかに空気が全然違います。

隣接しているのが、五條天神社。

大己貴命(おおなむちのみこと)と少彦名命(すくなびこなのみこと)の二神が「薬祖神」として祀られています。

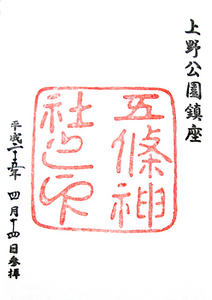

御朱印。

花園稲荷神社。

朱色の鳥居が並ぶ階段を降りていきます。

ですが、その前に上の写真ではちょうど隠れてしまっている狛犬さんがすごく可愛いんです。

どうです? むちゃくちゃ愛嬌がありますよね。

階段を降りると、こじんまりとした本堂があるので、そこでお参り。

後ろを振り返ると素敵な参道。

私の来たかったところはその中ほどにある穴稲荷。

今でも旧社殿に石窟が残っています。上野山に寛永寺が建てられるとき、ここに棲む狐たちの住処が無くなるのを憐れみ、社を建てて祀ったのが始まりといわれています。

これが入り口です。

中は暗いだけでなく、とても涼しかったです。

昔、秋山さんが、ここはすごいパワーがあると言っておられましたが、たしかに空気が全然違います。

隣接しているのが、五條天神社。

大己貴命(おおなむちのみこと)と少彦名命(すくなびこなのみこと)の二神が「薬祖神」として祀られています。

御朱印。

日曜日、少し南風が強く吹いていましたが、A子ちゃんを誘ってダンナと3人で上野に行ってきました。久しぶりです。

気持ちの良い休日ということもあって、海外からの人たちも含め、多くの人々で賑わっていました。

上野といえば、西郷さん。犬の名前はツンちゃんです。

まずは、寛永寺・清水観音堂へ。

江戸時代に天海大僧正によって京都の清水寺を模して建立されたもので、重要文化財になっており、徳川歴代将軍15人のうち6人がここの霊園に眠っています。

お参りをして蝋燭に火を灯してお供えし、おびんずる様を撫でさせてもらいました。

残念ながら写真は撮れませんでしたが、木製のおびんずる様はたくさんの人に撫でられてぴかぴかに光っていました。あの眼光の鋭さは一度見たら忘れられません。すごい神通力を持っていそうです。

おびんずる様はお釈迦さまの弟子で、ビンドラ・バラダージャと言い、おびんずる様の身体を撫でて自分の痛いところを触ると治る、と言われています。

ということで、お守りを頂いてきました。

小さくて可愛いお守りです。

ここには、ちょっと変わったおみくじが。

可愛い招き猫が入っています。招き猫の種類は7種28色。

小吉でしたが、白い招き猫は開運招福・吉兆来福のご利益があるので、満足です。

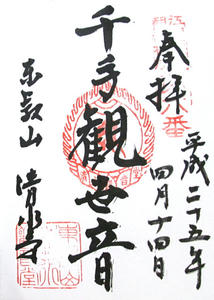

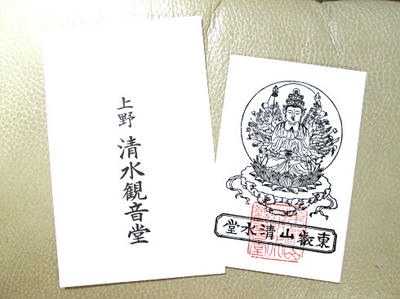

こちらの御朱印は3種類。

お姿もいただけます。

御朱印を待っている時、外人のカップルがお守りを買いました。見本を指差して「Three」。ああ、お土産ね、と思っていると、ポケットから千円札を3枚出して渡しました。すると、すっと1枚を返して「ありがとうございました」と笑顔で言われました。外人さんは訳がわからずに、しばらくポケッとしていましたが「ありがと」と片言の日本語で言うと、うれしそうに帰っていきました。

そのお守り、ひとつ700円なんです。粋な計らいに、私までちょっとうれしくなりました。

気持ちの良い休日ということもあって、海外からの人たちも含め、多くの人々で賑わっていました。

上野といえば、西郷さん。犬の名前はツンちゃんです。

まずは、寛永寺・清水観音堂へ。

江戸時代に天海大僧正によって京都の清水寺を模して建立されたもので、重要文化財になっており、徳川歴代将軍15人のうち6人がここの霊園に眠っています。

お参りをして蝋燭に火を灯してお供えし、おびんずる様を撫でさせてもらいました。

残念ながら写真は撮れませんでしたが、木製のおびんずる様はたくさんの人に撫でられてぴかぴかに光っていました。あの眼光の鋭さは一度見たら忘れられません。すごい神通力を持っていそうです。

おびんずる様はお釈迦さまの弟子で、ビンドラ・バラダージャと言い、おびんずる様の身体を撫でて自分の痛いところを触ると治る、と言われています。

ということで、お守りを頂いてきました。

小さくて可愛いお守りです。

ここには、ちょっと変わったおみくじが。

可愛い招き猫が入っています。招き猫の種類は7種28色。

小吉でしたが、白い招き猫は開運招福・吉兆来福のご利益があるので、満足です。

こちらの御朱印は3種類。

お姿もいただけます。

御朱印を待っている時、外人のカップルがお守りを買いました。見本を指差して「Three」。ああ、お土産ね、と思っていると、ポケットから千円札を3枚出して渡しました。すると、すっと1枚を返して「ありがとうございました」と笑顔で言われました。外人さんは訳がわからずに、しばらくポケッとしていましたが「ありがと」と片言の日本語で言うと、うれしそうに帰っていきました。

そのお守り、ひとつ700円なんです。粋な計らいに、私までちょっとうれしくなりました。

プロフィール

HN:

Izzie

性別:

女性

ブログ内検索